前言: 閥門專家指出,如今國產閥門商品大多處于中低檔水平,閥門的質量以及使用壽命差強人意。如今我國調理閥、疏水閥、安全閥等閥門簡直悉數依靠進口,進口閥門閥芯、閥座、閥體占有了我國50%以上的商場比例;而我國閥門商品只占全球閥門商場不到5%的比例。我國閥門同進口閥門同類商品技能對比距離較大,但實用性和牢靠性問題沒有得到解決,成為我國閥門開展的最大阻止。但近年來,在控制閥方面:從20世紀80年代開始,市場上出現了具有劃時代意義的多彈簧氣動薄膜控制閥,其特點是體積小、重量輕、流通能力大,深受用戶的青睞。20世紀90年代后,隨著智能式電動執行機構及智能式定位器的成功研制,智能控制閥誕生,為控制閥產品的發展翻開了嶄新的一頁。

控制閥行業概述

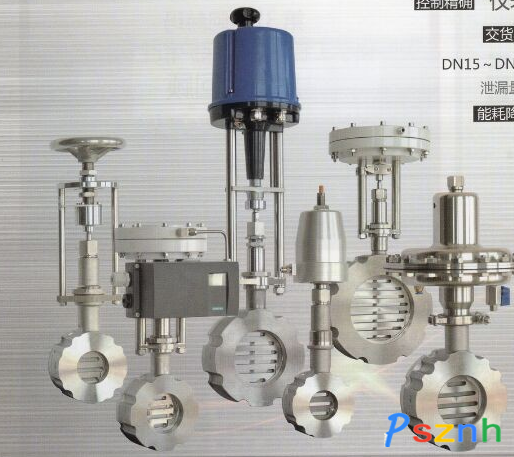

控制閥(又稱閥)屬執行器類部件,它與調節器、檢測儀表等設備共同構成調節系統。工作原理如下圖。由檢測儀表獲得的實測值,在調節器中與給定值比較。當兩者之差達到一定數值后,調節器向控制閥發出調節信號。控制閥的執行機構則根據此信號,產生相應的操作力(力矩)使閥桿產生位移,改變閥門的開度。在工藝系統中,控制閥屬節流部件,起一個變阻力元件的作用。其核心是一個可移動的閥芯與不動的閥座之間形成的節流窗口。改變閥芯位置就可以改變控制閥的阻力特性,進而改變整個系統的阻力特性。從而達到調節壓力和流量的目的。

控制閥的歷史可以追溯到最早的自力式控制閥,其最原始的結構是一種帶重錘的球型閥。這種控制閥后來演變成利用閥后壓力進行調節的自力式控制閥。20世紀30年代,控制閥的類型已經出現很多種,其中以球型閥為代表性產品。到了20世紀40年代,角型閥、蝶閥、隔膜閥和球閥相繼出現,先后在市場上占據相當的地位。

20世紀60年代后出現的套筒閥以其較大的優勢成為球型閥的主流產品。20世紀70年代推出的產品是凸輪撓曲閥,它具有容量大,流阻小、密封性能好等優點,使得它成為角行程閥門的佼佼者。從20世紀80年代開始,市場上出現了具有劃時代意義的多彈簧氣動薄膜控制閥,其特點是體積小、重量輕、流通能力大,深受用戶的青睞。20世紀90年代后,隨著智能式電動執行機構及智能式定位器的成功研制,智能控制閥誕生,為控制閥產品的發展翻開了嶄新的一頁。

我國的控制閥行業起步較晚,初期發展慢。國內20世紀70年代自行設計和生產的直通單座閥、直通雙座閥、三通控制閥、高壓控制閥、蝶閥、長行程執行機構和閥門定位器等傳統產品直至20世紀90年代仍在生產和使用。技術的飛躍始于20世紀80年代,吳忠儀表廠率先引進日本山武公司的新一代CV3000系列控制閥,使產品的性能有了較大的提高。同時,在產品系列化、標發準化等方面基本完善,縮小了與國外產品的差距。其后,CV3000的技術在國內擴散,被目前行業的主流產品所借鑒。但其技術為國際20世紀80年代末或20世紀90年代初的水平,已然落后于國際先進水平,不能很好地滿足國內及國際市場的需求。從技術上分析,目前國內產品不足之處主要表現在以下幾個方面。

直動閥分為單座閥和籠式雙座閥,單座閥的密封性能較好,可達ANSI標準Ⅳ級。但是由于結構上的特點,其允許壓差比較小,要滿足允許壓差,則其推力比較大,需要的執行機構(動力源)較大。而籠式雙座閥則相反,由于其結構上的原因,閥的密封性較差,一般為ANSI標準Ⅱ級。由于壓力平衡的結構,允許壓差較大,因此所配的執行機構較小。

20世紀70年代以前,我國控制閥采用“統設產品”都是蘇聯的閥門結構型式,即四法蘭型式。這種型式的特點是采用上、下導向,由于導向堅固,其抗振動,耐壓差性能較好;缺點是由于有下法蘭,而增加了一個泄漏點,且結構復雜。從20世紀70年代以來西歐、日本、美國相繼發展出了三法蘭的型式。這種型式由于型式少了一個法蘭而結構有所簡化,減少了一個泄漏點,因此被廣泛采用,以至成為閥門的主流。當今世界各大公司的閥門也基本采用此種型式。但是由于少了一個導向,使得閥門的抗振動性能及允許壓差性能受到影響,因此,雙導向、四法蘭型式的閥門仍然存在,只是數量較少。

控制閥與控制系統接口是通過電動執行機構和閥門定位器實現的。國內控制閥生產企業主要還是配套使用以前引進或仿制的電氣閥門定位器。雖然國內的研究機構和生產企業也在智能定位器和智能電動執行機構開發上下了很大功夫,產品也有推向市場,但性能和質量還有待提高。目前,智能型及總線型定位器和電動執行機構仍然以進口產品為主。

國外控制閥企業在特殊材料和特殊工藝手段上都有自己多年的積累,能夠滿足高溫、高壓差、抗沖刷強耐磨、耐強腐蝕的極端工況條件,已形成他們專有技術,占據了高端市場。而國內企業在這方面投入的技術攻關和研究經費相對不足,更多處于拼價格的階段。

現今,中國的控制閥行業整體大致可分為外資企業和本土企業兩類,這兩類企業從技術角度還存在著一定的差距。毋容置疑,改革開放的大背景下,國內的本土企業通過引進較為先進的產品技術和工藝,與外資優秀企業的差距短期內縮短到了10-15年。

目前,國內普通開關閥門基本與國外持平,比如蝶閥的動作壽命幾乎可與國外產品相比,這促成了國內很多企業成為國外品牌的OEM廠商,有些產品直接銷售到歐美發達國家。十二五期間閥門協會組織國內部分閥門企業對核電產品進行技術攻關,使得國內的閥門產品能夠進入到核電領域。雖除了核一級產品的可靠性還需要進一步認證,大部分核電閥門已經具備了在核電廠長期使用的條件。目前控制閥企業也在對核級產品進行技術攻關,上海自動化儀表七廠的控制閥已具備相應的資質。浙江三方等企業也擁有核電閥門的生產許可證。國內普通控制閥在普通應用上已和國外產品差別不大,產品的可靠性也得到了實際應用的驗證。高壓控制閥的抗氣蝕技術和降噪音技術國內企業基本掌握,但從電廠的應用來看超臨界閥門和超超臨界的閥門還是國內缺憾。減溫減壓閥還主要依靠進口,本土企業幾乎不能生產。本土企業與外資企業的差距主要是苛刻工況閥門的設計技術和產品的可靠性。

全球的閥門生產企業已經超過了5000 家,通用型產品因為制造簡單,需求量大,競爭非常激烈。全球排名前15的企業都沒有達到壟斷的程度。其中,最大的5家閥門公司:TYCO、 FLOWSERVE、FISHER、DRESSER、COOPER,全部銷售額只占全球市場的12%。而作為閥門行業中技術含量較高的控制閥產品則與之相反,目前全球排名前十五的企業占領了約85%的市場。從19世紀控制閥應用在蒸汽機開始直到今天,控制閥已經發展成為全球年產值約為200億美元的產業,而且隨著全球性工業化的發展,保持著穩定的增長。

目前,全球的控制閥市場如同大部分工業品一樣被3個經濟體瓜分,分別是美國為代表的北美經濟體,以德國、英國、法國為代表的歐盟地區,和以日本為代表的亞太地區。美國作為全球最大的閥門供應商,超過110家企業,年產值超過40億美元。隨著美國公司國際化程度的不斷加強,閥門企業開始通過收購本土以及世界其它國家的企業來擴大自己的市場份額,增強競爭力。由于企業之間的收購不斷加劇,如今美國的閥門企業多數屬于某個超大型跨國公司的一部分。著名的TYCO流體控制公司是年度銷售額340億美元的TYCO國際的子公司;MASonEILAN 公司是DRESSER工業公司的一部分,其年銷售額超過3億美元;1984年就在中國開展業務的FISHER控制閥由于進入中國較早,其產品已經成為中國教科書的樣板,其母公司EMMERSON集團的銷售額已超過140億美元。德國作為歐盟經濟體的火車頭,產品憑借其優良的質量迅速占領了歐洲市場,并隨著中國的對外開放來到了中國。目前德國的閥門生產企業有170多家,產值超過22億歐元,其中出口率為50%左右。德國的閥門企業一直保持著中小型私營企業的特點,目前剛剛開始類似美國的企業并購,但還沒有形成類似美國的大的跨國公司。

德國的控制閥企業多數屬于專業性很強的公司,在某一類產品的研究、設計制造方面都有自己的獨到之處。SAMSON公司作為德國控制閥行業的領軍者,銷售額超過4億歐元。從1909 年發明的波紋管開始,一直在控制閥領域保持技術和質量的領先。AUMA公司是世界上最大的專業生產控制閥用的電動執行器的企業之一,銷售額在1.5億歐元左右,其在電動執行機構上的技術領先使其保持著巨大的競爭優勢。德國ARCA公司成立于1918年,經過長年的努力,已經發展成為了在控制閥研究和制造領域具有一定影響力的跨國集團。其在石化、電力行業都有不俗的影響力。

日本作為世界第二的經濟體,日本的閥門企業共有706家,但其中15家的產值占到了整個市場的70%。日本閥門市場的總產值約為6億美元,控制閥是其出口的主要產品。作為中國的近鄰,日本的控制閥企業早在20世紀60年代就來到中國。至今為止,日本的控制閥企業是目前國內合資企業的最大的合作外方。YAMATAKE、KOSO等幾家日本最著名的控制閥生產商目前和國內的多家公司進行了合資,其產品由于價格適中,質量較好,迅速占領了國內的中低端市場。同樣,在日本本國生產的控制閥在制造質量和技術上領先于合資企業,保持著在高端市場的競爭力。

經過幾十年的發展,目前國內生產閥門的廠家已經達到3000 多家,從事控制閥專業化生產的不足200家。除少數特殊閥門產品外,現有的產品品種和數量基本能夠滿足經濟發展的需要,但各類閥門的可靠性和使用壽命等技術方面與國外的產品還有差距。國內多數的控制閥生產廠家在20世紀80年代先后從德國、美國和日本等國家引進技術,開始合資生產。例如,吳忠儀表廠和日本YAMATAKE的合作引進了CV3000技術,后來重慶川儀十一廠也引進同一技術,鞍山自控股份與德國IWK和日本KOSO的合作等。與此同時,大量的私營和民營企業加入到閥門行業中來,但他們目前的主要方向是通用閥門領域,集中以控制閥為主要產品的還很少。

總體來說,國內生產的控制閥較多集中在技術含量低、使用壽命短、質量一般的水平,有相當一部分產品,特別是一些特殊性能產品,在產品結構上和產品質量上與國外高端產品相比存在較大差距,仍需進口。閥門產品每年進口約2億美元,其中控制閥占了70%左右。主要包括電站用的高參數控制閥、減壓閥和安全閥;石化、冶金用的高參數控制閥及金屬密封蝶閥和球閥。隨著我國經濟的快速發展,我國政府在石油天然氣、石化、電力、冶金鋼鐵、市政等領域的投資持續增長。在有效地推動了國民經濟持續發展的同時,也為控制閥行業帶來了前所未有的機會。目前,國際上知名的控制閥廠商都已經來到中國設廠或建立辦事機構。

中國控制閥生產企業眾多,仍有企業新加入,但制造企業正走入瓶頸:眾多企業在低端產品掙扎,產品大同小異,同質化嚴重,市場競爭激烈,壓縮利潤空間,使制造廠無多余的資金投入再研發。而高端市場為國外企業所壟斷,國內企業供應了80%的產品只占控制閥總投資的20%,而國外企業卻只供應了20%的產品卻拿走了80%。國內大型控制閥企業雖已掌握苛刻工況閥門的制造技術,但現場應用卻被設置了重重門檻,無法使產品獲得應用和改進。而創新產品更是無人敢用被束之高閣或設計專利被國外企業買走的境地。